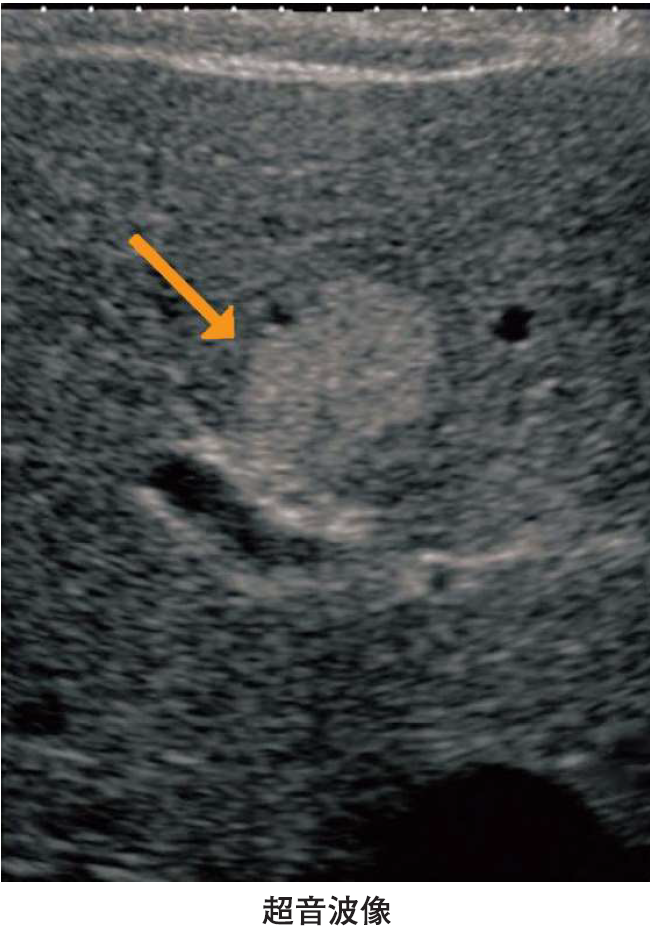

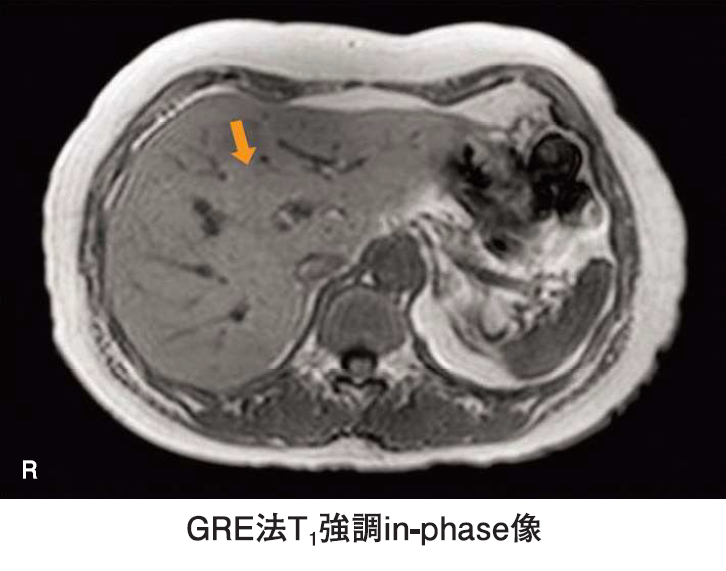

同一腫瘍の腹部超音波像と MRI 像(out-of-phase, in-phase)を示す。

矢印の腫瘍の画像所見から判別できる成分はどれか。

- ガス

- 血液

- 脂 肪

- 鉄 分

- カルシウム

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

3.脂肪

解説

✔ 画像の特徴と所見

画像A(超音波像)

- 腫瘍は等〜やや低エコー性で境界明瞭。

- 後方に音響陰影なし → ガスやカルシウムの可能性は低い。

- しかし、内部性状の判定には限界があり、MRIによる補助評価が必要。

画像B(out-of-phase / 逆位相)

- 腫瘍部位の信号が明らかに低下(黒)。

画像C(in-phase / 同位相)

- 同じ部位は周囲と同等の高信号(白)。

このように、「in-phaseでは白く、out-of-phaseで黒く」なる現象は、水と脂肪が同じ画素内に混在していることを示す典型的な化学シフト現象です。

✔ 化学シフト画像(CSI)とは?

MRIでは、水と脂肪のプロトンはわずかに異なる周波数で歳差運動しており、1.5Tではその差は約222Hz。

この差を利用して、in-phaseとout-of-phaseのタイミングで画像を取得します。

- in-phase(同位相):水と脂肪の信号が加算されて明るくなる。

- out-of-phase(逆位相):水と脂肪の信号が打ち消し合い、暗くなる。

この性質を利用することで、組織内に脂肪が含まれているかを非侵襲的に判別できます。

✔ 各選択肢について

1. ガス

- ❌ 誤り

- 超音波では音響陰影・描出困難。

- MRでは常に低信号(signal void)。

- CSIによる特異的変化は見られない。

2.血液

- ❌ 誤り

- 古い出血ではT1で高信号になるが、脂肪とのCSI変化は示さない。

3.脂肪

- ✅ 正解

- 脂肪と水の混在により、out-of-phaseで信号が減衰する。

- MRI化学シフト像の代表的所見。

4.鉄分

- ❌ 誤り

- 鉄含有組織はT2★で低信号を示すが、in/out-of-phaseでは変化が乏しい。

5.カルシウム

- ❌ 誤り

- 超音波では音響陰影あり。

- MRでは常に低信号。

- CSIでの信号変化は生じない。

出題者の“声”

この問題では、超音波で絞り込み、MRIで確定診断に至るという、まさに臨床現場の画像診断の流れを体感してもらいたかったのじゃ。

まず画像A(超音波)で、「これは液体?石灰化?ガス?」といった構造の大まかな性状を見極める力が問われる。

注目すべきは、「音響陰影がない」という点じゃ。

これにより、カルシウムやガスのような高吸収物質の可能性は低くなる 、ここでステップ①クリア。

次に画像B・C(MRIの化学シフト画像)。

out-of-phaseで黒く、in-phaseで白く戻る──いわゆる「脂肪ドロップサイン」じゃ。

これは脂肪と水が同一画素内に混在していることを示すサインで、ステップ②として診断確定へと導かれる。

このように、複数の画像所見を段階的に重ねて診断に至る思考を、問題を通して身につけてもらいたかったのじゃ。

臨床の“目”で読む

実際の臨床でも、まずは超音波で病変を発見し、MRIで組織性状を精査するという流れは非常に一般的です。

ただ、MRIは予約待ちが長かったり、急には撮像できないことも多いのが現実です。そこで、初期評価として超音波でどこまで絞れるかが診断のカギとなります。

- 超音波:リアルタイムで構造を大まかに評価するモダリティ

- MRI:化学的性状を明確にする精密モダリティ

というふうに、それぞれの強みを補完的に活かすことで、診断の質が大きく向上します。

この問題を通して伝えたいのは、「1枚の画像で決めない」ということ。

複数モダリティの情報を組み合わせて判断する“診断プロセス”の力こそが、私たち診療放射線技師に求められる“読み解く力”なのだと思います。

キーワード

- 化学シフトイメージング(CSI)

- in-phase / out-of-phase

- 腫瘍鑑別

コメント