陽子線治療と炭素線治療の比較で正しいのはどれか。

- 陽子線治療の方がペナンブラが小さい。

- 炭素線治療の方が生物学的効果比が低い。

- 炭素線治療の方が線エネルギー付与が高い。

- 陽子線治療の方が酸素効果の影響が小さい。

- 炭素線治療の方がブラッグピークにおける核破砕が少ない。

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

3.炭素線治療の方が線エネルギー付与が高い。

解説

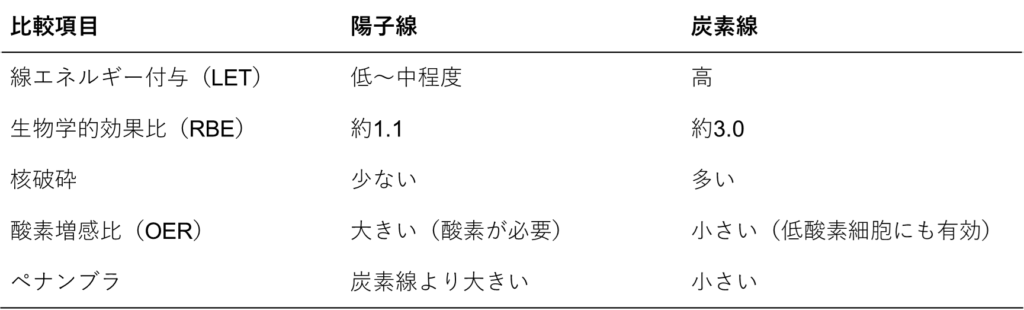

✔ 陽子線と炭素線の比較

陽子線と炭素線は、どちらも「粒子線治療」に分類され、体の奥深くにあるがんに線量を集中できるブラッグピークという特性を持ちます。しかし、両者には物理的・生物学的に重要な違いがあります。

✔ 各選択肢について

1. 陽子線治療の方がペナンブラが小さい。

- ❌ 誤り

- ペナンブラは、照射野の端における線量の「ぼやけ」具合を示す指標(照射線量が80%から20%へ変化する範囲)です。これが小さいほど、標的と正常組織の境界がシャープになります。

- 粒子は重いほど直進性が高く、水中での散乱が少ないため、陽子よりも重い炭素線の方がペナンブラは小さく、よりシャープな線量分布を形成できます。

2.炭素線治療の方が生物学的効果比が低い。

- ❌ 誤り

- RBEは、基準となるX線などと同じ生物学的な効果(細胞致死など)を得るために必要な線量の比で、「細胞を殺す能力の強さ」を示します。

- 陽子線のRBEが約1.1(X線とほぼ同等)であるのに対し、炭素線のRBEは約2~3と高く、X線や陽子線が効きにくい放射線抵抗性の腫瘍にも高い治療効果が期待できます。

3.炭素線治療の方が線エネルギー付与が高い。

- ✅ 正解

- LETは、放射線が物質中を通過する際に、単位長さあたりに与えるエネルギー量を示します。

- 炭素線は陽子よりも電荷が大きく重いため、より密にエネルギーを与えながら進みます(高LET)。

- この高いLETが、複雑なDNA二重鎖切断を引き起こし、高いRBEの源となります。

4.陽子線治療の方が酸素効果の影響が小さい。

- ❌ 誤り

- 酸素効果とは、組織中の酸素濃度が低い(低酸素)状態だと、放射線の効果が弱まる現象です。

- この効果はX線や陽子線のような低LET放射線で顕著です。

- 一方、炭素線のような高LET放射線は、酸素の有無にかかわらず直接的にDNAを破壊する力が強いため、酸素効果の影響を受けにくく、低酸素状態のがんにも有効です。

5.炭素線治療の方がブラッグピークにおける核破砕が少ない。

- ❌ 誤り

- 粒子が重いほど、体内の原子核と衝突して核反応を起こしやすくなります。

- 炭素線は陽子線よりも核破砕反応を多く起こし、その結果生じた軽い粒子(陽子や中性子など)がブラッグピークを通り過ぎて飛んでいきます。

- これにより、標的の後方に意図しない線量(後方線量テール)が生じるため、治療計画ではこの影響を考慮する必要があります。

出題者の“声”

この問題では、「陽子線も炭素線も、同じ粒子線でしょ?」という大雑把な理解から一歩進み、両者の物理的・生物学的な“格の違い”を明確に区別できているかを確認したかったのじゃ。

両者ともブラッグピークを持つ点は共通じゃが、その「キレ」や「威力」は全く異なる。

今回の正解である「炭素線の方がLETが高い」という事実は、炭素線が持つ「高いRBE(威力)」や「酸素効果を受けにくい(弱点が少ない)」といった数々の長所の根源となっておる。このLETという根本的な違いを理解することが、粒子線治療を学ぶ上での核心じゃ。

ペナンブラ、RBE、酸素効果、核破砕…どれも国家試験の頻出ワードじゃが、これらを単語として覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか?」という物理的な理由とセットで、ストーリーとして理解しておくことが、応用力を養う上で何より大切じゃ!

臨床の“目”で読む

陽子線と炭素線は、同じ粒子線治療でありながら、臨床現場ではその特性に応じて使い分けられています。これは、どちらが優れているという単純な話ではなく、「どの患者さんの、どのがんに、どちらが最適か」という適応の問題です。

- 炭素線治療が選ばれるケース:高いLET・RBEと酸素効果の少なさを活かし、X線や陽子線では治療が難しいとされる放射線抵抗性の腫瘍(骨軟部肉腫、頭頸部がんの一部など)に対して、極めて高い治療効果を発揮します。まさに「難治性がんに対する切り札」です。ただし、核破砕による後方線量テールがあるため、その影響を慎重に評価する必要があります。

- 陽子線治療が選ばれるケース:炭素線に比べて生物学的効果はマイルドですが、核破砕が少なく線量分布の“裾引き”が少ないというメリットがあります。そのため、正常組織の感受性が極めて高く、わずかな被ばくも避けたい小児がんや、眼球内腫瘍、頭蓋底腫瘍などで第一に選択されることが多いです。

放射線技師としては、これらの物理的・生物学的な違いが、実際の臨床でどのように治療成績や有害事象に関わってくるのかを深く理解し、医師や医学物理士と議論できる知識を持つことが、チーム医療の一員として貢献する上で不可欠です。

キーワード

- 陽子線治療(proton therapy)

- 炭素線治療(carbon-ion therapy)

- LET(線エネルギー付与)

- RBE(生物学的効果比)

- 酸素増感比(OER)

- Braggピーク

- 核破砕

コメント