頭蓋底を構成するのはどれか。2つ選べ。

- 頬骨

- 鼻骨

- 下顎骨

- 後頭骨

- 蝶形骨

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

4.後頭骨

5.蝶形骨

解説

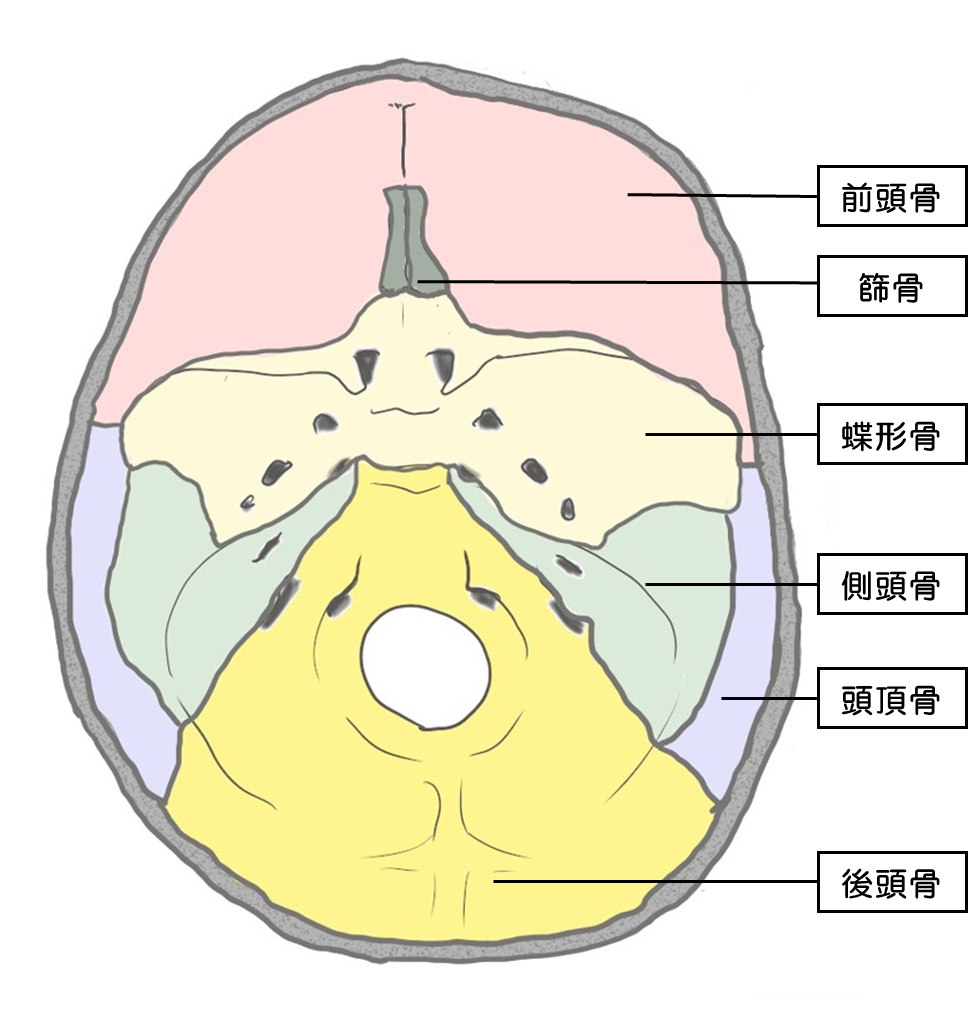

✔ 頭蓋骨の分類

- 脳頭蓋:脳を保護するヘルメットのような部分。

- 頭蓋冠:脳を覆う「屋根」や「壁」の部分。

- 頭蓋底 :脳を下方から支える「床」の部分。 ← 今回のテーマ

- 顔面頭蓋:顔の骨格を形成する部分。

✔ 頭蓋底を構成する主要な骨

頭蓋底は、脳を支える土台であり、脳神経や重要な血管が頭蓋内外を行き来するための多数の孔(あな)が開いている、極めて重要なエリアです。主に以下の骨から構成されます。

- 前頭骨(眼窩部)

- 篩骨(篩板)

- 蝶形骨

- 側頭骨(錐体部)

- 後頭骨

✔ 各選択肢について

1. 頬骨

- ❌ 誤り

- 頬の輪郭を形成する顔面頭蓋の骨です。

2.鼻骨

- ❌ 誤り

- 鼻筋を形成する顔面頭蓋の骨です。

3.下顎骨

- ❌ 誤り

- 下あごの骨であり、側頭骨と顎関節を形成しますが、頭蓋底の一部ではありません。

- 顔面頭蓋に分類されます。

4.後頭骨

- ✅ 正解

- 頭蓋底の後方を構成する脳頭蓋の骨です。

- 脳と脊髄をつなぐ大後頭孔があります。

5.蝶形骨

- ✅ 正解

- 蝶が羽を広げたような形で頭蓋底の中央に位置する、脳頭蓋の骨です。

- 下垂体が収まるトルコ鞍など、多くの重要な構造を含みます。

出題者の“声”

この問題の狙いは、頭蓋骨を構成する骨について、「脳を守るグループ(脳頭蓋)」と「顔を作るグループ(顔面頭蓋)」を、きちんと区別できているかを確認することじゃ。

その中でも「頭蓋底」は、脳の土台となる部分であり、脳神経や血管が通る“関所”のような場所。特に、蝶形骨や後頭骨は、その中心をなす重要な骨じゃ。

頬骨や鼻骨は、名前の通り顔の骨。下顎骨も顔の一部じゃな。これらの骨が頭蓋底の「床」にはならない、という立体的なイメージを持てていれば、迷うことはなかったはずじゃ。

解剖の勉強は、単に名前を覚えるだけでなく、「どの骨が、どこに位置し、何とつながり、どんな役割を持つのか」を、3Dで捉えることが何より大切なんじゃ。

臨床の“目”で読む

頭蓋底は、脳神経、主要血管、感覚器(目・鼻・耳)といった重要器官が密集する「解剖学的な交差点」です。この知識は、CTやMRIの読影、放射線治療計画において極めて重要になります。

- 蝶形骨の臨床的重要性

- 構造:下垂体が収まるトルコ鞍や、視神経が通る視神経管、動眼神経などが通る上眼窩裂など、神経・血管の通り道が集中しています。

- 関連疾患:下垂体腺腫、頭蓋咽頭腫、髄膜腫など、頭蓋底腫瘍の評価に必須のランドマークです。

- 後頭骨の臨床的重要性

- 構造:脳幹(延髄)と脊髄の移行部や椎骨動脈が通る大後頭孔があります。

- 関連疾患:頭部外傷による骨折、キアリ奇形、後頭蓋窩の腫瘍などの評価で重要となります。

私たち放射線技師は、撮影や治療計画の際に、これらの骨構造を基準(ランドマーク)として利用します。

- 頭部CT/MRIの断面設定時に、頭蓋底の構造を正確に把握する。

- 骨折線や腫瘍の広がりが、どの骨を巻き込み、どの神経孔に及んでいるかを画像上で追跡する。

- 頭蓋底を基準とした高精度な放射線治療(定位放射線治療など)の計画をサポートする。

このように、頭蓋底の解剖学的知識は、日々の臨床業務の質を支えるうえで重要となるのです。

キーワード

- 頭蓋底

- 後頭骨

- 蝶形骨

- 顔面骨

コメント