I 型アレルギー反応に関連するのはどれか。2つ選べ。

- 補体

- T細胞

- IgE抗体

- IgM抗体

- ヒスタミン

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

3.IgE抗体

5.ヒスタミン

解説

✔ I 型アレルギー反応(即時型アレルギー)とは?

花粉や食物、薬剤などのアレルゲンに対して、体が過剰に反応する即時型の反応です。

メカニズム

- 準備段階:初めてアレルゲンが体に入ると、それに対応するIgE抗体が作られ、皮膚や粘膜にいるマスト細胞(肥満細胞)の表面に結合します。この段階では症状は出ません。

- 反応段階:再び同じアレルゲンが体に入ると、マスト細胞上のIgE抗体に結合します。これが引き金となり、マスト細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が一気に放出されます。

- 発症:放出されたヒスタミンが、血管拡張(→発赤)、血管透過性亢進(→むくみ、蕁麻疹)、気管支平滑筋の収縮(→呼吸困難)、知覚神経刺激(→かゆみ)などを引き起こします。

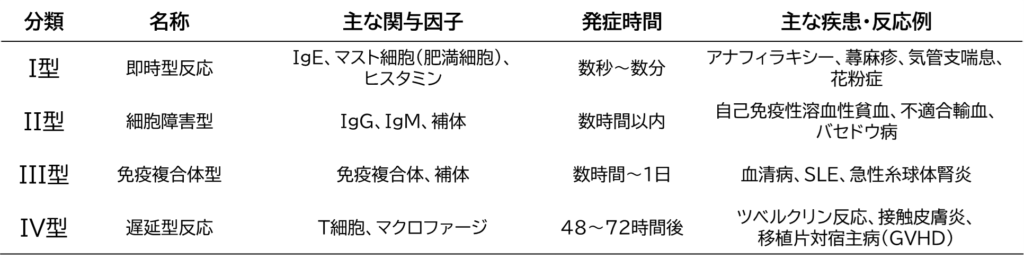

✔ アレルギー反応の分類

✔ 各選択肢について

1. 補体

- ❌ 誤り

- 主にII型・III型アレルギー反応に関与するタンパク質です。

2.T細胞

- ❌ 誤り

- 主にIV型(遅延型)アレルギー反応の中心となるリンパ球です。

3.IgE抗体

- ✅ 正解

- I型アレルギーを引き起こす“主役”の抗体。

4.IgM抗体

- ❌ 誤り

- 感染の初期に産生される抗体で、I型アレルギーには直接関与しません。

5.ヒスタミン

- ✅ 正解

- マスト細胞から放出され、アレルギー症状を直接引き起こす化学伝達物質です。

出題者の“声”

この問題の狙いは、免疫に関わる様々なプレイヤー(抗体、細胞、化学物質)の中から、「I型アレルギーという特定の舞台で活躍する主役は誰か?」を、正確に選び出せるかを確認することにある。

IgE、IgM、T細胞、補体…どれも免疫システムの一員じゃが、それぞれ担当する仕事も、得意な戦い方も違う。これをゴチャ混ぜに覚えていると、いざという時に役に立たん。

「I型といえばIgEとヒスタミン」「IV型といえばT細胞」というように、どのタイプの反応に、どの因子が関わるのかをセットで整理しておくことが肝心じゃ。

この問題は、単に用語を覚えているかではない。「アレルゲンが入ってきてから症状が出るまで」のストーリーを、正しい登場人物で再現できるか。その深い理解度を試す、臨床にも直結する一問なんじゃ。

臨床の“目”で読む

I型アレルギーは、放射線技師が日常業務で最も警戒すべきアレルギー反応です。なぜなら、ヨード造影剤やガドリニウム造影剤の投与後に、アナフィラキシーとして発症する可能性があるからです。

- 造影剤アレルギーとI型反応:造影剤が体に入った際、ごく稀にI型アレルギー反応が誘発されることがあります。そのメカニズムの中心は、まさにIgEとヒスタミンです。

- 症状の進行:放出されたヒスタミンにより、皮膚の発赤・蕁麻疹といった軽い初期症状から、急激な血圧低下、気道浮腫による呼吸困難、意識消失といった生命を脅かすアナフィラキシーショックへと急速に進行することがあります。

- 放射線技師が知っておくべき理由:私たちは、造影検査の最前線に立ち、患者さんの初期変化を最も早く察知できる立場にいます。

- 初期症状の見極め:検査中に患者さんが「かゆい」「息苦しい」「気分が悪い」と訴えた場合、それはI型アレルギーの始まりかもしれません。このメカニズムを知っていれば、その訴えの重みを理解し、ただちに検査を中断して医師を呼ぶ、という迅速な行動につながります。

- 的確な情報伝達:医師に状況を報告する際も、「蕁麻疹と軽い喘鳴(ぜんめい)があり、I型(造影剤)アレルギーが疑われます」と的確に伝えることで、その後の救命処置がスムーズに開始されます。

IgEとヒスタミンが即時型アレルギーの主役であることを理解することは、単なる知識ではありません。それは、万が一の事態に備え、患者さんの命を守るための「臨床的な武器」となるのです。

キーワード

- IgE

- ヒスタミン

- 即時型アレルギー

- マスト細胞(肥満細胞)

- アナフィラキシー

- 造影剤アレルギー

コメント