医薬品医療機器等法における医療機器とクラス分類の組合せで正しいのはどれか。

- MRI装置 ―― クラスⅡ

- 血管撮影装置 ―― クラスⅢ

- 超音波診断装置 ―― クラスⅠ

- 放射線治療装置 ―― クラスⅣ

- 画像診断用ディスプレイ ―― クラスⅢ

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

1.MRI装置 ―― クラスⅡ

解説

✔ 医療機器のクラス分類とは?

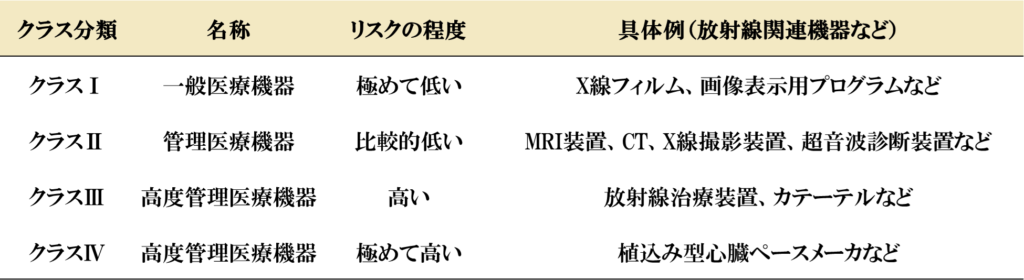

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)では、医療機器を、人体に与えるリスクの大きさに応じて4つのクラスに分類しています。この分類によって、製造販売や市販後の安全対策など、求められる規制の厳しさが変わります。

✔ 各選択肢について

1. MRI装置 ―― クラスⅡ

- ✅ 正解

- MRI装置は、電離放射線は用いませんが、強力な静磁場や高周波磁場(RFパルス)などによるリスク(金属の吸着、体内デバイスへの影響、RF加熱など)が存在します。そのため、適切な管理が必要なクラスⅡ(管理医療機器)に分類されます。

2.血管撮影装置 ―― クラスⅢ

- ❌ 誤り

- 血管撮影装置は、X線を利用する画像診断装置であり、クラスⅡ(管理医療機器)に分類されます。

3.超音波診断装置 ―― クラスⅠ

- ❌ 誤り

- 超音波診断装置も、診断の根幹を担い、プローブの管理なども含めて適切な管理が求められるため、クラスⅡ(管理医療機器)に分類されます。

4.放射線治療装置 ―― クラスⅣ

- ❌ 誤り

- 放射線治療装置(リニアックなど)は、誤って使用すれば重篤な健康被害を引き起こす高いリスクを持つため、クラスⅢ(高度管理医療機器)に分類されます。クラスⅣは、不具合が生じた場合のリスクが生命に直結する、より侵襲性の高い機器(植込み型ペースメーカなど)が該当します。

5.画像診断用ディスプレイ ―― クラスⅢ

- ❌ 誤り

- 画像診断に用いるディスプレイは、汎用的なものであればクラスⅠ、診断の質に直接影響を与える高性能なものはクラスⅡ(管理医療機器)に分類されます。

出題者の“声”

この問題は、日々扱う医療機器が、法律上どのような「リスクレベル」として位置づけられているかを理解しているかを試しておる。物理の知識だけでなく、こうした法規・安全管理の知識も、プロの技師には不可欠じゃ。

ワナは、個人の「危険そうなイメージ」で判断してしまうことじゃな。

「血管撮影は大掛かりだからクラスⅢだろう」「放射線治療は怖いから一番上のクラスⅣだろう」といった感覚的な判断は、ここでは通用せん。

まず、「CT、MRI、超音波といった主要な画像診断装置は、そろってクラスⅡ」と、大きな括りで覚えるのが基本じゃ。そして、「治療装置はリスクが一段階上がってクラスⅢ」と整理する。

それぞれの機器が持つリスクの本質と、法律上の分類を、冷静に結びつけられるかが試されておるのじゃ。

臨床の“目”で読む

このクラス分類は、単なる法律上のラベルではなく、私たちの臨床現場での安全管理体制に直接結びついています。

ークラスⅡ(管理医療機器)の現場ー

MRIやCTなどが属するクラスⅡの機器を設置する医療機関は、「医療機器安全管理責任者」を配置することが義務付けられています。そして、これらの機器に対して、

- 定期的な保守点検の実施

- 従事者への研修

- 不具合や有害事象が発生した場合の報告

といった、適切な管理体制を構築する必要があります。私たちの日々の始業点検や定期的なQC(品質管理)は、まさにこの法規制に基づいた安全活動なのです。

ークラスⅢ(高度管理医療機器)の現場ー

放射線治療装置のようなクラスⅢの機器では、さらに厳しい管理が求められます。設置や管理に関する規制がより厳格になるだけでなく、その操作には高度な専門知識とトレーニングが不可欠です。

このように、私たちがどのクラスの機器を扱っているかを意識することは、その機器が持つリスクの重みを理解し、日々の業務における安全管理への責任感を新たにする上で非常に重要です。

今日のまとめ

- 医療機器は、人体へのリスクの高さに応じてクラスⅠ~Ⅳに分類される。

- MRI、CT、超音波、血管撮影装置など、主要な画像診断装置はクラスⅡ(管理医療機器)に分類される。

- 放射線治療装置は、よりリスクの高いクラスⅢ(高度管理医療機器)に分類される。

- このクラス分類は、医療機関に求められる保守点検や安全管理責任者の設置といった、具体的な安全管理体制の基準となっている。

コメント