X線CTのアーチファクトと低減策の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- メタルアーチファクト ―― 管電圧を下げる。

- ストリークアーチファクト ―― 被検者を固定する。

- パーシャルボリューム効果 ―― 薄いスライス厚を用いる。

- ステアステップアーチファクト ―― ピッチ係数を小さくする。

- ビームハードニングアーチファクト ―― 管電流を上げる。

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

3.パーシャルボリューム効果 ―― 薄いスライス厚を用いる。

4.ステアステップアーチファクト ―― ピッチ係数を小さくする。

解説

✔ CTアーチファクトとは?

アーチファクトとは、撮影された画像上に現れる、本来の被写体の構造とは異なる偽の像(虚像)のことです。

アーチファクトは、物理的な現象、装置の限界、患者さんの動きなど、様々な原因で発生します。これらを正しく理解し、適切に対処することは、正確な診断の第一歩です。

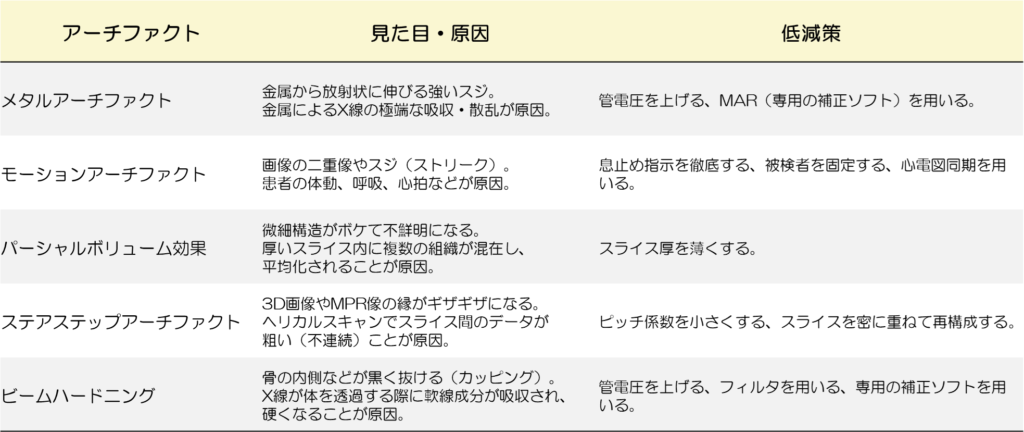

✔ 各アーチファクトと低減策

✔ 各選択肢について

1. メタルアーチファクト ―― 管電圧を下げる。

- ❌ 誤り

- 金属によるアーチファクトを低減するには、より透過力の高い硬いX線が必要です。そのため、管電圧を上げるのが正しい対策です。管電圧を下げると、アーチファクトはむしろ増強されます。

2.ストリークアーチファクト ―― 被検者を固定する。

- ❌ 誤り

- 「ストリークアーチファクト」は、スジ状アーチファクトの総称で、様々な原因があります。

- 被検者の動き(モーションアーチファクト)もその原因の一つであり、その場合は「被検者の固定」が正しい対策となります。しかし、ノイズや検出器の不良が原因のストリークもあり、この組合せが常に正しいとは言えないため、より直接的で明確な正解(3, 4)に比べると不適切です。

3.パーシャルボリューム効果 ―― 薄いスライス厚を用いる。

- ✅ 正解

- 厚いスライスでは、1つの画素(ボクセル)に骨と筋肉のような異なる組織が混ざり、CT値が平均化されてしまいます。

- スライスを薄くすることで、各ボクセルが単一の組織に近づき、この効果を低減できます。

4.ステアステップアーチファクト ―― ピッチ係数を小さくする。

- ✅ 正解

- ピッチ係数が大きいと、らせん状に撮影したデータの「すき間」が大きくなり、3D画像などを作成した際に、階段のようなギザギザ(ステアステップ)が生じます。

- ピッチ係数を小さくする(撮影を密にする)ことで、データが滑らかに繋がり、アーチファクトを低減できます。

5.ビームハードニングアーチファクト ―― 管電流を上げる。

- ❌ 誤り

- 管電流(mA)はX線の「量」を変化させますが、エネルギーの「質」にはあまり影響しません。

- ビームハードニングは「質」の変化によって生じるため、管電圧(kV)を上げる、または専用の補正アルゴリズムを用いるのが正しい対策です。

出題者の“声”

この問題は、CT検査で日常的に遭遇するアーチファクトについて、その「原因」と「対策」を正しく結びつけられるか、という実践的な知識を問うておる。 ただ名前を覚えているだけではダメじゃ。「なぜそうなるのか?」という物理的な理屈が分かっておれば、自ずと正しい対策が見えてくる。

- 「金属」 → 硬いものを通り抜けるには? → 硬いX線(高kV)が必要じゃな。

- 「パーシャルボリューム」 → 混ざるのが問題なら? → スライスを薄くして混ぜなければ良い。

- 「ステアステップ」 → 階段が問題なら? → 段差を小さく(ピッチを小さく)すれば良い。

このように、現象のイメージと対策は直結しておる。

特に、管電圧(kV)と管電流(mA)の役割の違いを混同しておる者は、1番や5番のワナにまんまと引っかかる。基本がいかに大事か、よく分かる問題じゃな。

臨床の“目”で読む

アーチファクトの低減は、私たち放射線技師が画質を最適化するために日々行っている、最も重要な業務の一つです。

ーパーシャルボリューム効果と薄いスライスー

例えば、数ミリ大の小さな肺がんや、脳の微小な病変を探す場合、5mmのような厚いスライスで撮影してしまうと、病変が周囲の正常組織と平均化され、完全に見えなくなってしまう可能性があります(見落としの原因)。 このような場合は、必ず1mmなどの薄いスライスで撮影します。これは、パーシャルボリューム効果を低減し、診断能を最大限に高めるための、私たち技師の重要な判断です。

ーステアステップアーチファクトと3D画像ー

整形外科領域で骨折の3D画像を作成したり、手術支援のために血管の3D画像を作成したりする場合、画像の滑らかさが非常に重要になります。 このとき、私たちはピッチ係数を小さくし、データを密に収集することで、ギザギザのない美しい3D画像を作成します。これも、後工程で画像を利用する医師が正確な診断やシミュレーションを行えるようにするための、重要な配慮です。

ーメタルアーチファクトへの挑戦ー

近年、体内に金属(インプラント、人工関節、歯科金属など)を持つ患者さんが増えており、メタルアーチファクトの低減は日常的な課題です。私たちは、高管電圧を用いるといった基本的な対策に加え、MAR(Metal Artifact Reduction)と呼ばれる専用の画像再構成アルゴリズムを積極的に利用し、金属の周囲にある診断情報を最大限引き出す努力をしています。

今日のまとめ

- パーシャルボリューム効果は、スライス厚を薄くすることで低減する。

- ステアステップアーチファクトは、3D画像などにおいて、ピッチ係数を小さくすることで低減する。

- メタルアーチファクトやビームハードニングアーチファクトの低減には、管電圧(kV)を高くすることが有効。

- CTアーチファクトの原理を理解し、適切な対策を講じることは、診断価値の高い画像を安全に提供するための技師の重要なスキルである。

コメント