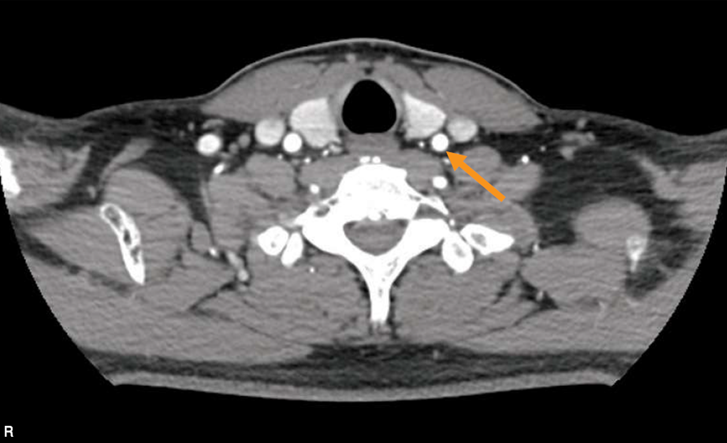

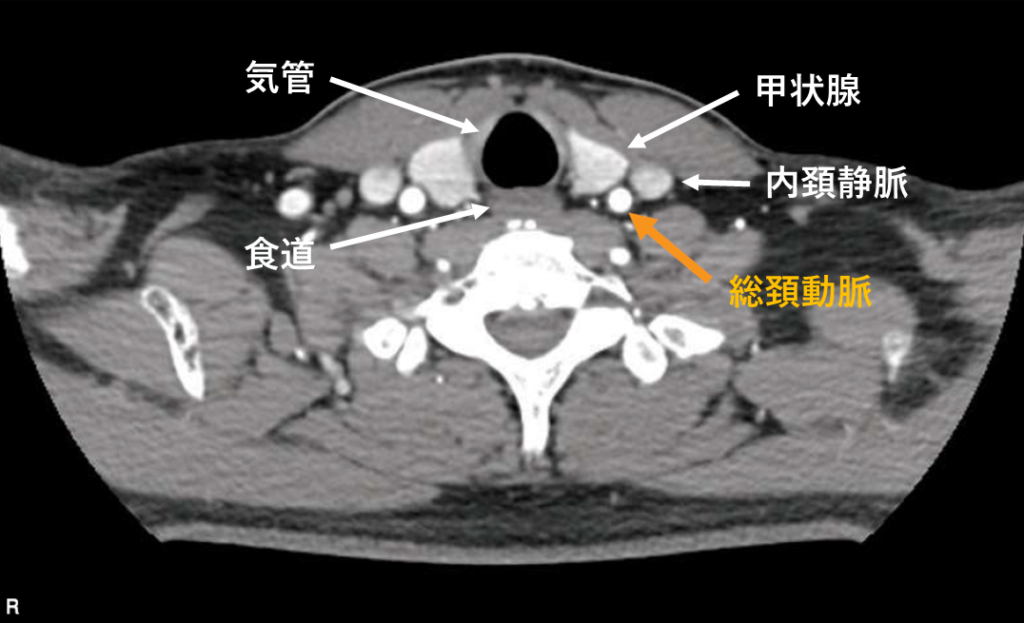

頚部の造影CT像を示す。矢印で示すのはどれか。

- 気管

- 食道

- 甲状腺

- 総頸動脈

- 内頸静脈

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

4.総頸動脈

解説

✔ この画像が示すもの:頚部の「交通マップ」

この画像は、造影剤を使用した頚部のCT横断像(アキシャル像)です。気管、甲状腺、そして脳へと続く重要な血管(総頸動脈と内頸静脈)の位置関係がよく分かります。これらの構造物の配置は、どの高さの断面でもある程度決まっており、「頚部の解剖マップ」として覚えることが重要です。

✔ 頚部断面の基本マップ(前方から後方へ)

- 最前面(中央): 気管(空気で満たされているため、黒く抜けて見える)

- 気管を囲む: 甲状腺(蝶が羽を広げたような形で気管に接する。ヨードを含むため、造影前からやや白く、造影でさらに強く染まる)

- 甲状腺の外側: 2本の太い血管

- 内側: 総頸動脈(円形で、造影剤により白く明瞭に染まる)

- 外側: 内頸静脈(やや大きく、楕円形に圧排されやすい)

- 気管の真後ろ: 食道(通常は虚脱しており、不明瞭な軟部組織として見える)

- 最後方: 頚椎(骨)

このマップに当てはめると、矢印が指すのは甲状腺の外側にある円形の血管、すなわち総頸動脈であることが分かります。

✔ 各選択肢について

1. 気管

- ❌ 誤り

- 中央の最前面にある、空気が入った黒い管状の構造です。

2.食道

- ❌ 誤り

- 気管の真後ろに位置する、通常はつぶれた軟部組織です。

3.甲状腺

- ❌ 誤り

- 気管の両側を抱き込むように存在する、蝶形の臓器です。

4.総頸動脈

- ✅ 正解

- 甲状腺の外側、内頸静脈の内側前方に位置する、円形で白く造影されている血管です。

5.内頸静脈

- ❌ 誤り

- 総頸動脈のさらに外側(後外方)に位置する、より大きな血管です。

出題者の“声”

この問題は、ただの解剖知識を問うておるのではない。

「君は、CT血管撮影を正しく撮るための“目”を持っているか?」という、臨床に直結する実践的なスキルを試しておるのじゃ。

なぜなら、この頚部の断面解剖が理解できておらんと、CTAのボーラストラッキング法で、どこにROIを置けばよいか、どこが造影剤で染まってくるか分からず、撮影のタイミングを逃してしまうからじゃ。

気管、甲状腺、そして動脈と静脈。この主要な登場人物たちの「定位置」を、頭の中に地図として描けているか。特に、動脈は円形で力強く、静脈は楕円形で寄り添うように、という関係性をイメージできれば、間違うことはないはずじゃ。

これは、技師にとって必須の知識じゃぞ。

臨床の“目”で読む

この頚部の断面解剖の知識は、特にCT血管撮影(CTA)を行う上で、極めて重要です。

ーボーラストラッキング法での応用ー

CTAを撮影する際、最適なタイミングで撮影を開始するためにボーラストラッキング法を用います。 これは、まず頚部の関心領域(例: 総頸動脈)にROIを設定して低線量でモニタリングし、造影剤が到達してROI内のCT値が閾値を超えた瞬間に本撮影を自動で開始する技術です。

また、頭部CTAなどでは、あえてROIを設定せず、技師が目視で造影剤の到達を確認して撮影をスタートさせる施設も少なくありません。

このとき、正確に総頸動脈の位置を把握し、そこに造影剤が到達した瞬間を逃さず判断できるかが、撮影の成否を分けます。「動脈ではなく静脈を見ていました」なんてことになれば、タイミングが完全にずれてしまい、診断価値のない画像になってしまいます。

ー診断におけるランドマークとしてー

総頸動脈や内頸静脈は、頚部のリンパ節や腫瘍の位置を示す際の「ランドマーク(目印)」としても重要です。例えば、「右総頸動脈の背側に腫大したリンパ節を認めます」といったように、血管を基準にすることで、病変の位置を正確に伝えることができます。

このように、頚部の血管解剖を熟知することは、撮影技術の向上と、正確な読影補助の両面で、私たち放射線技師に不可欠なスキルなのです。

今日のまとめ

- 矢印が示すのは、甲状腺の外側にある総頸動脈である。

- 頚部CTの断面解剖は、前方から「気管 → 甲状腺 → 血管(総頸動脈・内頸静脈)→ 食道」の順で覚えるのが基本。

- 造影CTでは、動脈は円形で白く、静脈は楕円形でやや暗く描出される傾向がある。

- この解剖知識は、CTAにおけるボーラストラッキング法や、病変の位置決めに不可欠な、実践的スキルである。

コメント