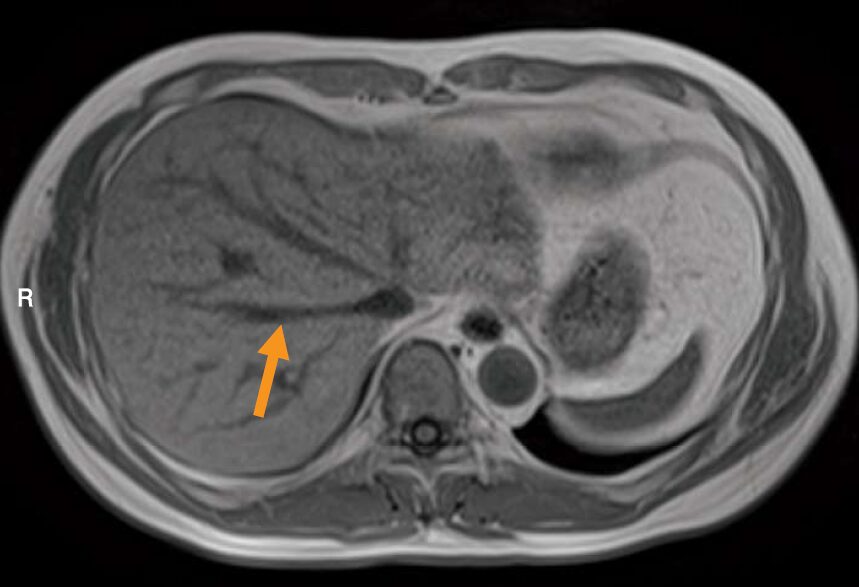

腹部MRIのT₁強調像を示す。矢印で示すのはどれか。

- 肝管

- 門脈

- 肝静脈

- 肝動脈

- 奇静脈

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

3.肝静脈

解説

✔ 肝臓の2つの静脈:「根っこ」と「幹」を見分ける 🌳🌲

肝臓には、門脈と肝静脈という、役割も走行も全く異なる2つの主要な静脈系があります。この違いを、1本の木に例えてイメージすることが、断面像を理解する鍵です。

- 門脈系 🌳 (栄養を運ぶ「根っこ」)

- お腹の臓器(腸など)から吸収した栄養を豊富に含んだ血液を、肝臓に運び込むのが門脈です。木の根っこが土から養分を吸い上げて幹に送るように、肝臓の入口(肝門部)から入り、枝分かれしながら肝臓の隅々へと広がっていきます。

- 肝静脈系 🌲 (浄化された血液を戻す「幹」)

- 肝臓で処理された血液を集め、心臓に戻すための出口となるのが肝静脈です。木の幹が枝葉から集まったものを天(心臓)へ向かって伸びていくように、肝臓の末梢から発生し、合流しながら太くなり、まっすぐに肝臓の後ろにある下大静脈へと注ぎ込みます。

この画像で矢印が示す血管は、枝分かれすることなく、肝臓の後方へ向かってまっすぐ走行しています。これはまさしく、「幹」である肝静脈の典型的な走行です。

✔ 各選択肢について

1. 肝管

- ❌ 誤り

- 肝臓で作られた胆汁を運ぶ管です。通常は非常に細く、この画像のように明瞭には見えません。

2.門脈

- ❌ 誤り

- 肝臓に血液を運び込む「根っこ」の血管です。このように直線的ではなく、木の枝のように分岐しながら走行します。

3.肝静脈

- ✅ 正解

- 肝後方から直線的に走行し、肝上部で下大静脈へ流入するのが特徴。矢印の血管はこれに一致します

4.肝動脈

- ❌ 誤り

- 肝臓に酸素を供給する動脈ですが、門脈に比べると非常に細く、通常は門脈と並走しています。

5.奇静脈

- ❌ 誤り

- 胸腔内(肺の裏側あたり)を走行する静脈であり、肝臓の中には存在しません。

出題者の“声”

この問題の意図は、「門脈と肝静脈を、その走行の違いで見分けられるか」を試す、ただ一点じゃ。

多くの学生が、肝臓の血管といえばまず門脈を思い浮かべる。そこを突き、あえて肝静脈を問うことで、「木の枝のように広がる門脈」と「まっすぐ下大静脈へ注ぐ肝静脈」を混同する受験生を引っかけようとしておる。

これは、断面解剖における“典型的ひっかけ問題”。

「肝臓の中を水平に枝分かれする根っこ 🌳 なら門脈、後方へまっすぐ集まる幹 🌲 なら肝静脈」

このシンプルなイメージさえ頭に入っておれば、決して間違うことはないはずじゃ。

臨床の“目”で読む

ーなぜ肝静脈の評価が重要か?ー

臨床現場では、門脈だけでなく肝静脈の評価も、肝臓疾患の診断において極めて重要です。

- バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

- 肝静脈が詰まってしまう重篤な病気で、MRIやCTで肝静脈が描出されないことが診断の決め手となります。

- 肝移植の術前評価

- 肝臓を提供するドナーの肝静脈の数や走行パターンを、術前に正確に把握することが、手術の成否を左右します。

- うっ血肝

- 心不全などで心臓に血液が滞ると、肝静脈がパンパンに拡張します。肝静脈の太さを見ることで、心臓の状態を推測することもできます。

断面像で両者を瞬時に見分けるスキルは、肝疾患診療の安全性を担保する基礎なのです。

今日のまとめ

- 矢印が示すのは肝静脈。肝臓の後方から直線的に走行し、下大静脈へ流入するのが特徴。

- 門脈は、肝臓の入口から枝分かれしながら水平に広がる。ここが最大の見分けポイント。

- 「門脈=根っこ(枝分かれ)、肝静脈=幹(まっすぐ集まる)」というイメージを確実に押さえること。

- 肝静脈の評価は、バッド・キアリ症候群や肝移植術前評価などで臨床的に極めて重要である。

コメント