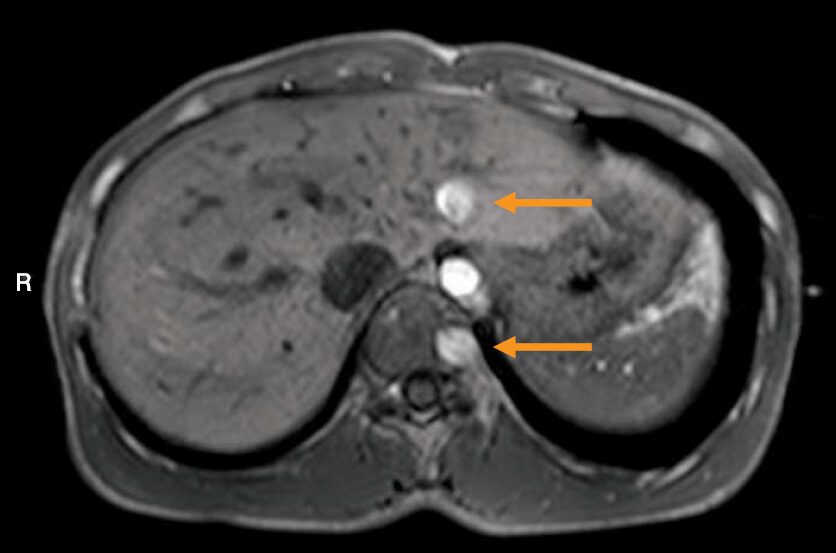

MR像示す。印で示すアーチファクトの原因はどれか。

- 金属

- 磁化率

- 折り返し

- 化学シフト

- 動脈の拍動

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

5.動脈の拍動

解説

✔ アーチファクトの正体:拍動による「ゴースト」👻

この画像に写っている矢印のアーチファクトは、モーションアーチファクトの一種で、特に動脈の拍動のような周期的な動きによって生じる「ゴーストアーチファクト」です。

✔ なぜゴーストが見えるのか?

MRIのデータ収集には、時間がかかる「位相エンコード」というプロセスがあります。これは、画像の情報を一行ずつゆっくりと集めていくようなものです。

夜景の長時間露光撮影に例えてみましょう。

- 動かないビル

- くっきりと写ります。

- 点滅するネオンサイン (周期的)

- 長時間露光で撮影すると、点滅のタイミングがずれて記録されるため、一つの明るいサインではなく、複数の淡い「ゴースト」が列をなして写り込みます。

MRIでも同じことが起こります。 動脈の拍動は、この「点滅するネオンサイン」と同じです。ゆっくりとした位相エンコードの間に、ドクンドクンと周期的に動くため、その信号が本来の位置からズレた場所に複数記録されてしまい、位相エンコード方向に沿って淡いゴーストとして現れるのです。

✔ 各選択肢について

1. 金属

- ❌ 誤り

- 強い信号の欠損と、画像の大きな歪みとして現れます。

2.磁化率

- ❌ 誤り

- 空気と組織の境界(副鼻腔など)に現れる、局所的な信号欠損と歪みを生じます。

3.折り返し

- ❌ 誤り

- 視野(FOV)が狭い場合に体外の信号が反対側に折り返して写りますが、今回の像のような血管に沿った繰り返し像ではありません。

4.化学シフト

- ❌ 誤り

- 脂肪と水の境界に現れる、黒と白の鮮明な「縁取り」が特徴です。

5.動脈の拍動

- ✅ 正解

- 大位相エンコード方向に沿って、同じ構造が周期的に繰り返し写るゴースト像として現れます。

出題者の“声”

この問題の狙いは、アーチファクトの「パターン認識」ができるかを試すことじゃ。 「ゴースト状に繰り返し見える像 = 周期的な動きが原因」 この鉄則を知っておれば、一発で正解にたどり着ける。

学生がよく間違えるのは、「黒い影=磁化率」「位置のズレ=化学シフト」と、キーワードだけで早とちりすることじゃ。しかし、この画像で最も特徴的なのは、同じ構造(大動脈)が等間隔に並んで見えている点。これに気づけば、「周期的な動きによるゴーストだ」と判断できるはず。

これは、単なる用語暗記ではなく、実際の画像の特徴を読み解く力があるかを見極めるための問題。まんまと他の選択肢を選んだ者は、まだパターン認識の修行が足りんということじゃな。

臨床の“目”で読む

動脈や心臓の拍動によるゴーストアーチファクトは、特に胸腹部MRIで日常的に遭遇します。これを正しく認識し、対処する知識は極めて重要です。

ー誤診を防ぎ、画質を改善する知識ー

- 誤診のリスク

- 腹部MRIでは、大動脈のゴーストが肝臓や膵臓に重なり、腫瘍やリンパ節と紛らわしく見えることがあります。これをアーチファクトだと見抜けなければ、誤診に繋がる危険があります。

- 対策(リテイクを避ける工夫)

- 位相エンコード方向の変更: 最も簡単な対策です。ゴーストは必ず位相エンコード方向に現れるため、この方向を90度変える(例: A-P方向 → R-L方向)ことで、ゴーストを関心領域から追い出すことができます。

- フローコンペンセーション (Flow compensation): 血流による信号のズレを補正する撮像オプションです。

- 同期撮影 (Gating): 心電図や呼吸に同期させて撮影することで、動きそのものの影響を最小限に抑えます。

この知識は、臨床現場で誤診を防ぎ、再撮影を減らし、診断価値の高い画像を効率よく提供するために不可欠なのです。

今日のまとめ

- MRI画像上で、同じ構造が等間隔に繰り返し写るゴースト像は、周期的な動き(拍動、呼吸など)が原因である。

- ゴーストは、データ収集が遅い位相エンコード方向に沿って現れる。

- 他のアーチファクト(磁化率、化学シフトなど)との違いは、「同じ構造が繰り返されているか」で見分ける。

- 対策として、位相エンコード方向の変更、フローコンペンセーション、同期撮影などが有効である。

コメント