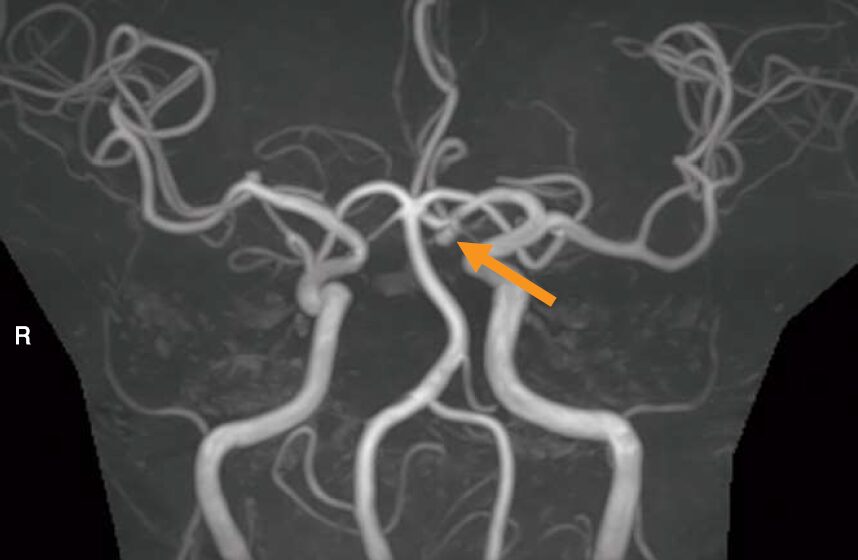

頭部MRAのMIP像および3D再構成像を示す。矢印で示す動脈瘤の部位はどれか。

- 脳底動脈

- 後交通動脈

- 後大脳動脈

- 前交通動脈

- 中大脳動脈

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

4.前交通動脈

解説

✔ ウィリス動脈輪:脳底部の「交通ロータリー」 🧠

脳の主要な動脈は、脳の底面でウィリス動脈輪という輪のような構造を作っています。

これは、左右の内頚動脈(前方循環)と脳底動脈(後方循環)という複数の幹線道路が合流する、いわば「交通ロータリー」のようなものです。 このロータリーのおかげで、どこか一本の道が狭くなっても、他の道から血流が回り込み、脳が虚血になるのを防いでいます。

✔ 脳動脈瘤の好発部位

前交通動脈 (ACom)は、このロータリーの最前部で、左右の前大脳動脈 (ACA) をつなぐ、非常に短い橋のような血管です。 血流が合流するこの部分は、血行動態的にストレスがかかりやすく、脳動脈瘤が最も発生しやすい部位として知られています。

今回の画像では、まさにこの典型的な位置、左右の前大脳動脈の合流点に瘤状の膨らみ(動脈瘤)が認められます。

- 交通/前大脳動脈 (ACom/ACA): 約40%

- 内頚動脈 (ICA): 約30%

- 中大脳動脈 (MCA): 約20%

- 椎骨・脳底動脈 (VA/BA): 約10%

✔ 各選択肢について

1. 脳底動脈

- ❌ 誤り

- 後方循環の主幹動脈。

2.後交通動脈

- ❌ 誤り

- 内頚動脈と後大脳動脈をつなぐ血管。動脈瘤は内頚動脈の分岐部にできます。

3.後大脳動脈

- ❌ 誤り

- 脳底動脈の終末部から分岐する、後方循環の血管です。

4.前交通動脈

- ✅ 正解

- 左右の前大脳動脈の間に位置し、画像で示された典型的な動脈瘤の部位です。

5.中大脳動脈

- ❌ 誤り

- 内頚動脈から側方へ分岐する太い血管。動脈瘤はより外側にできます。

出題者の“声”

この問題の狙いは、MIP像や3D-VR像から動脈瘤の位置を特定する読影能力と、もう一つ、教科書通りの解剖だけでは通用しない「血管破格(バリエーション)」を見抜く応用力を試すことにある。

VR像を見れば、2本の前大脳動脈の間に瘤があることは一目瞭然じゃ。しかし、よく見よ!この症例では、左右両方の前大脳動脈が、左の内頚動脈から分岐しておる。

多くの学生は、「左右の内頚動脈からそれぞれ前大脳動脈が出て、その間を前交通動脈がつなぐ」という完璧なウィリス動脈輪の絵で覚えておる。

そこを突き、あえてこの非典型的なパターンを出題することで、血管を起始部だけでなく、その走行と支配領域で正しく同定できるか、という真の解剖学的理解度を試しておるのじゃ。

臨床の“目”で読む

ーなぜ前交通動脈瘤は重要か? ー

前交通動脈瘤は、破裂性脳動脈瘤の中で最も頻度が高いとされ、臨床的に極めて重要です。破裂すれば重篤なくも膜下出血を引き起こし、致命率や後遺症率も高いため、未破裂の段階で発見し、治療(開頭クリッピング術や血管内コイル塞栓術)を検討することが多くあります。

ー血管破格(バリエーション)の重要性ー

出題者の声にもあったように、教科書通りの完璧なウィリス動脈輪を持つ人の方がむしろ少ないくらい、血管の走行や分岐には個人差(破格)が非常に多く存在します。

このウィリス動脈輪という「交通ロータリー」は、どこかの血管が詰まっても反対側から血流が補われる「保険」の役割を果たしています。

血管内治療でカテーテルやステントを留置する際、一時的に血流が遮断されることがあります。そのとき、このロータリーがしっかりと機能しているか、あるいは破格によって交通が乏しいかは、治療戦略を立てる上で死活問題となるほど重要な情報です。

私たち放射線技師は、MRAやCTAを撮像する際、こうしたバリエーションも念頭に置き、診断に足る高精細な画像を提供する必要があるのです。

今日のまとめ

- 前交通動脈瘤は、脳動脈瘤の中で最も頻度が高い(約30〜40%)。

- MRA像で、脳の正中線上で左右の前大脳動脈(ACA)の合流部に瘤を認めたら、まず前交通動脈瘤を疑う。

- 血管の走行には個人差(血管破格)が多く、教科書通りの解剖とは異なる場合があることを常に意識する。

- ウィリス動脈輪の交通枝(交通動脈)の状態は、血行障害のリスクや血管内治療の戦略を立てる上で極めて重要である。

コメント