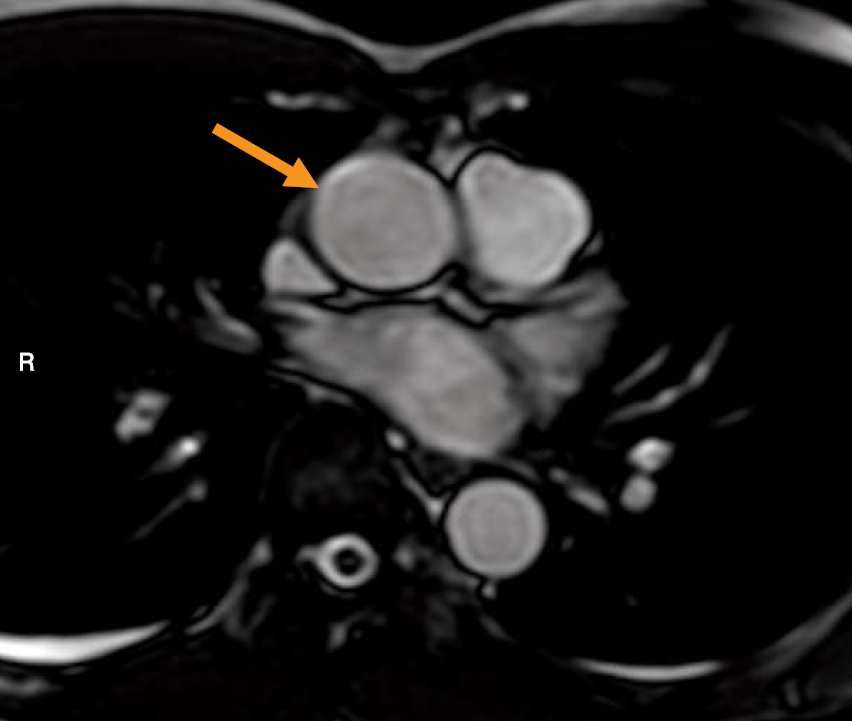

胸部MR像を示す。矢印で示す血管と直接交通しているのはどれか。

- 右心房

- 右心室

- 左心房

- 左心室

- 下大静脈

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

4.左心室

解説

✔ 心臓は「4つの部屋」と血液が通る「2つの幹線道路」

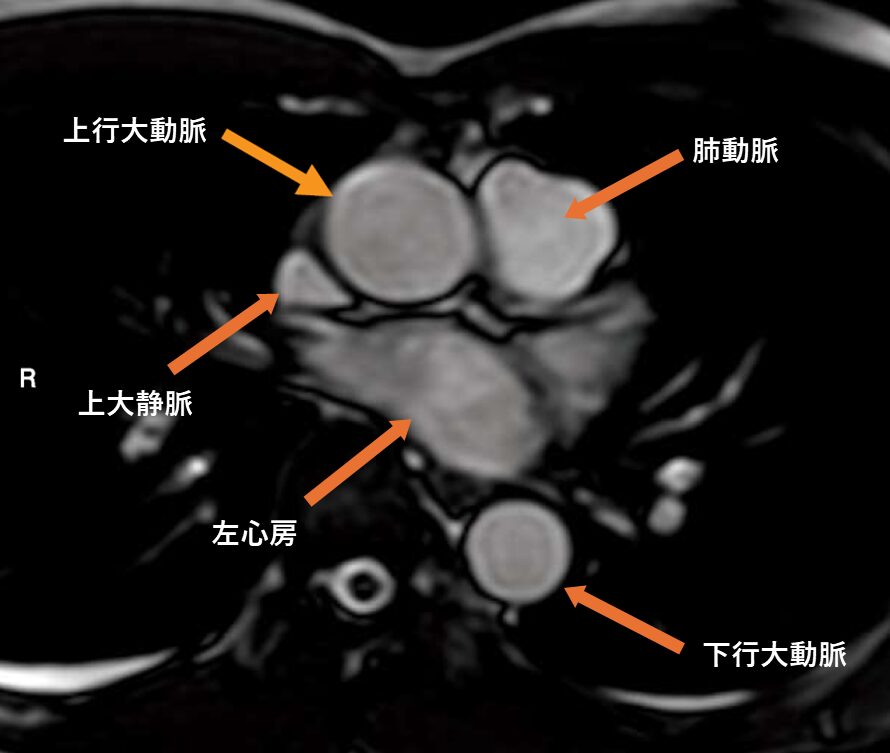

この画像は、心臓の付け根(心基部)あたりを横断するMRI像です。矢印は、体の中で最も太い動脈である上行大動脈を指しています。 この大動脈が、心臓のどの部屋と繋がっているかを理解するには、心臓全体の血液の流れ(血流ルート)を思い浮かべることが重要です。

✔ 血液循環の基本ルート 🩸

心臓には4つの部屋があり、血液は一方通行で流れています。

- 右心系(全身から肺へ)

- 全身を巡って酸素を失った血液(静脈血)が、上大/下大静脈 → 右心房 → 右心室へと流れ込み、肺動脈を通って肺へ送られます。

- 左心系(肺から全身へ)

- 肺で酸素をたっぷり含んだ血液(動脈血)が、肺静脈 → 左心房 → 左心室へと流れ込み、強力なポンプ作用で大動脈を通って全身へ送り出されます。

このルートから、大動脈(矢印)に血液を直接送り出しているのは、左心室であることが分かります。

✔ 各選択肢について

1. 右心房

- ❌ 誤り

- 全身からの血液が戻ってくる部屋。上下大静脈と交通します。

2.右心室

- ❌ 誤り

- 肺へ血液を送り出すポンプ。肺動脈へとつながります。

3.左心房

- ❌ 誤り

- 肺からの血液が戻ってくる部屋。肺静脈と連結し、僧帽弁を介して左心室に血液を送ります。

4.左心室

- ✅ 正解

- 全身へ血液を送り出す最も強力なポンプ。大動脈弁を介して大動脈へ血液を駆出します。

5.下大静脈

- ❌ 誤り

- 下半身からの血液を集める太い静脈。右心房と交通します。

出題者の“声”

この問題の狙いは、「心臓の断面像を、頭の中で立体的に再構築できるか」を確認することじゃ。

国試では、心臓の構造をただの図として暗記するだけでは足りん。MRIやCTで提示される様々な断面を見て、「ここはどの部屋か、どの血管か」を瞬時に答えられる実践力が求められる。

学生がひっかかりやすいのは、右心室と左心室の位置関係じゃ。

心臓は体の真ん中にまっすぐ座っておるわけではなく、やや左を向いて、少し前に傾いておる。したがって、横断像で見ると、右心室は最も前方(胸骨側)に、左心房は最も後方(背骨側)に位置する。

この位置関係を知っておれば、断面像の読影は格段に楽になるぞ。

臨床の“目”で読む

ーなぜ3Dの理解が重要か?ー

心臓MRIや心臓CTの評価では、大動脈弁や冠動脈の起始部など、左心室と大動脈の連続性を正しく理解することが、多くの疾患の診断に不可欠です。

この問題はMRI画像ですが、CTでも胸部X線写真でも、原理は同じです。そこに写っているものが何かを瞬時に判断するためには、頭の中に人体の立体構造がなければいけません。

少し見慣れない角度の画像が出てきただけでお手上げになってしまうか、あるいはどんな画像が出てきても「あの部分を、この角度から見ているのだな」と冷静に判断できるか。その差は、この三次元的な解剖理解にあります。

この知識は国試対策を超え、放射線技師として働き続ける上での必須の素養です。

今日のまとめ

- 矢印は上行大動脈。ここに血液を送り出すのは、最も強力なポンプである左心室である。

- 【右心系】 大静脈 → 右心房 → 右心室 → 肺動脈 → (肺) 🫁

- 【左心系】 (肺) → 肺静脈 → 左心房 → 左心室 → 大動脈 → (全身) ❤️

- 横断像での位置関係の鉄則は、「右心室は最も前方、左心房は最も後方」。

- この三次元的な解剖理解は、MRI、CT、一般撮影など、全ての画像診断の基礎となる。

コメント