放射性核種の分離法で正しいのはどれか。

- 共沈法は溶解度積の法則を利用する。

- 電気泳動法はイオン化傾向の差を利用する。

- ラジオコロイド法はイオン交換樹脂によるろ過を利用する。

- 電気化学的分離法はイオン交換体の分布係数の違いを利用する。

- Szilard–Chalmers(ジラード・チャルマー)法ではRf値の違いを利用する。

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

1.共沈法は溶解度積の法則を利用する。

解説

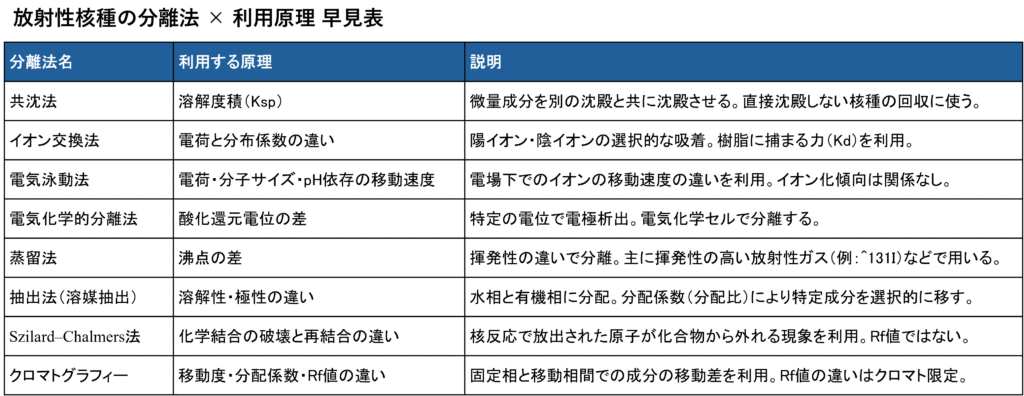

✔ 放射性核種の分離法とは?

- RI(放射性同位元素)の製造や精製、標識化の過程で、目的の放射性核種を他の成分から効率よく分離・抽出する技術のこと。

- それぞれの分離法は、特定の物理的または化学的性質を利用して選択的に分けるのが基本です。

✔ 各選択肢について

1. 共沈法は溶解度積の法則を利用する。

- ✅ 正解

- 溶解度積(Ksp)の小さい沈殿と一緒に、微量核種を共に沈殿させる方法。

- 代表例:Ba²⁺とSO₄²⁻からBaSO₄共沈。

2.電気泳動法はイオン化傾向の差を利用する。

- ❌ 誤り

- 電気泳動法は、電場をかけることで電荷を持った粒子が移動する性質を利用した分離法。

- 原理は、粒子の電荷・大きさ・pH環境による移動速度の違いであり、イオン化傾向(金属の酸化されやすさ)とは無関係。

3.ラジオコロイド法はイオン交換樹脂によるろ過を利用する。

- ❌ 誤り

- ラジオコロイド法は、放射性微粒子(ラジオコロイド)を用いてリンパ節シンチグラフィなどを行う手法。

- 診断目的の薬剤投与と描出であり、イオン交換樹脂によるろ過や核種分離とは関係ない。

4.電気化学的分離法はイオン交換体の分布係数の違いを利用する。

- ❌ 誤り

- 電気化学的分離は酸化還元電位を利用して、電極に析出させる方法。

- 分布係数(Kd)はイオン交換法などで使われる概念。

5.Szilard–Chalmers法では Rf 値の違いを利用する。

- ❌ 誤り

- Szilard–Chalmers法は、安定核が中性子照射を受けて放射化されたとき、元の化合物と壊れた構造の間で分離される性質を利用した方法。

- 核反応に伴う化学的変化を利用するもので、クロマトグラフィーのRf値(移動度)は無関係。

出題者の“声”

この問題では、「分離法の名前だけでなく、原理まで理解しておるか」を確認したかったのじゃ。

共沈法は、目的の核種が微量で単独では沈殿しにくいときに、安定な沈殿と一緒に沈ませて回収するという、知恵の効いた方法じゃ。

“聞いたことはあるが、どんな性質を使ってるかは曖昧”という者は、要注意じゃぞ。

“なぜそれで分離できるのか”まで踏み込んで覚えておかねばならんのじゃ!

臨床の“目”で読む

RIの製剤や分取工程では、放射性核種の分離技術は日常業務の土台になります。

たとえば、⁹⁹ᵐTcや⁶⁸Gaといった短寿命核種の迅速な抽出には、共沈法やイオン交換法が不可欠です。

臨床ではあまり意識しないかもしれませんが、「このRIはどうやって取り出されてる?」という視点を持つことで、製剤の安定性や特性などへの理解が深まり、より確かな技師の目が育つと思います。

国家試験では、「名称と利用原理の正しい組み合わせ」が定番出題。

日頃から、「これは電荷で分けてる?溶解度?分布係数?」という観点で整理しておくのが、現場でも試験でも役に立つコツです。

キーワード

- ⁹⁹Mo–⁹⁹ᵐTcジェネレータ

- ミルキング

- 生理食塩水

- 放射性医薬品調製

コメント