一般撮影の診断参考レベルにおいて入射表面線量が最も低い撮影はどれか。

- 頭部正面

- 頸椎正面

- 胸部正面

- 腰椎正面

- 骨盤正面

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

3.胸部正面

解説

✔ 診断参考レベル(DRLs)とは?

診断参考レベル(DRLs: Diagnostic Reference Levels)とは、放射線検査における患者さんの被ばく線量を最適化するための「目安」となる指標です。これは「線量限度」のような絶対的な基準ではなく、全国調査から得られた標準的な線量分布の75パーセンタイル値(上位25%)が用いられます。自施設の線量がこの値より著しく高い場合、線量が高すぎる可能性がないかを見直すきっかけとなります。ちょうど最新のJapan DRLs 2025が2025年7月に発表されたばかりです。

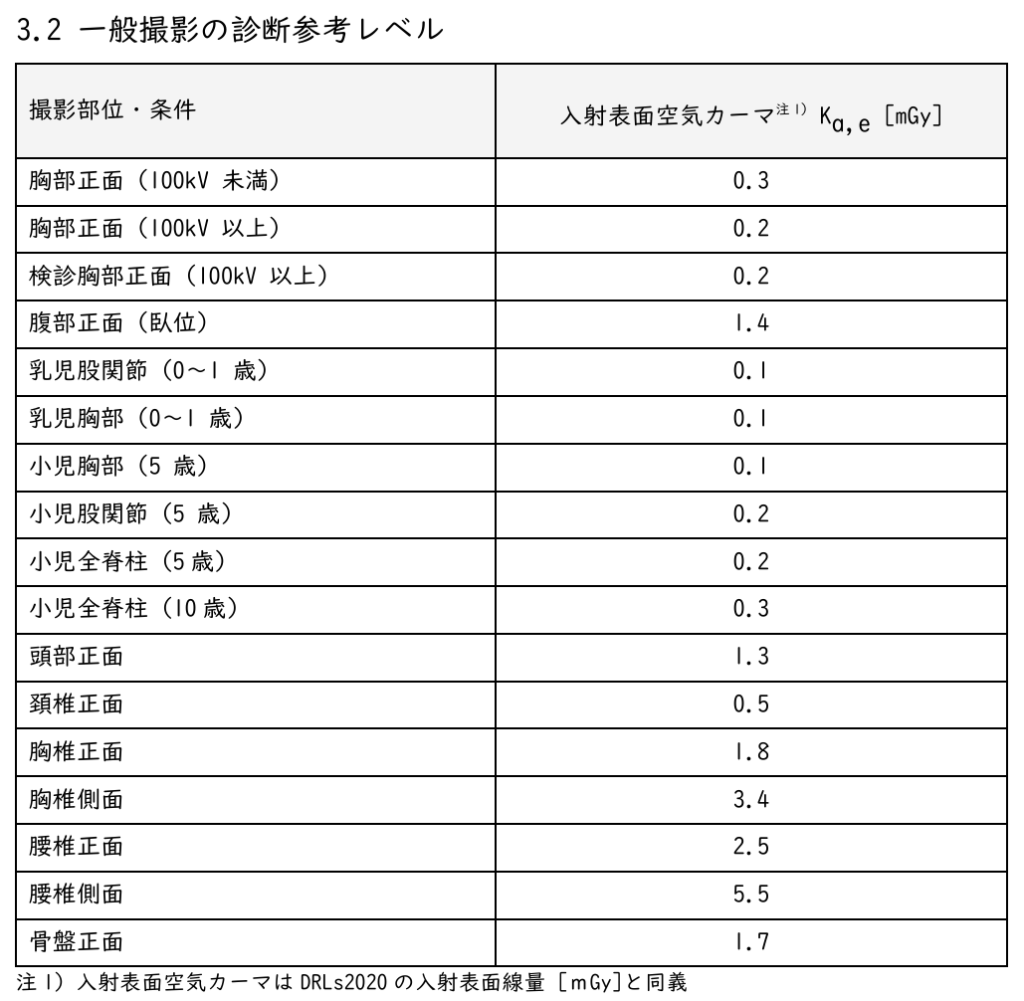

Japan DRLs 2025における、各撮影の入射表面線量は以下の通りです。

National diagnostic reference levels in Japan (2025) – Japan DRLs 2025-より抜粋

この表の通り、胸部正面の線量が圧倒的に低いことが分かります。主な理由は2つあります。

- 被写体の特性

- 肺は大部分が空気で満たされており、X線が非常に透過しやすいため、少ない線量で十分な画像情報が得られます。

- 撮影技術

- 胸部撮影では、高管電圧(120kV以上)を用いるのが一般的です。高いエネルギーのX線は透過力が高いため、線量を上げずに体を透過させることができ、結果として入射表面線量を低く抑えられます。

✔ 各選択肢について

1. 頭部正面

- ❌ 誤り

- DRLは1.3 mGy。骨を透過させる必要があるため、胸部より高い線量が必要です。

2.頸椎正面

- ❌ 誤り

- DRLは0.5 mGy。これも骨を描出するため、胸部より高い線量が必要です。

3.胸部正面

- ✅ 正解

- DRLは100kV 未満で0.3 mGy、100kV 以上で0.2mGyと、他の部位に比べて圧倒的に低く設定されています。

4.腰椎正面

- ❌ 誤り

- DRLは2.5 mGy。体が厚く、骨を描出するため、一般撮影の中では最も線量が高くなる検査の一つです。

5.骨盤正面

- ❌ 誤り

- DRLは1.7 mGy。腰椎と同様に、厚い体を透過させるため高い線量が必要です。

出題者の“声”

この問題は、君たちが日常的に行う撮影業務における「被ばく線量の感覚」を試しておる。ただ撮影するだけでなく、「どの検査が、どれくらいの線量なのか」を大まかにでも把握しているか、ということじゃ。

ワナは、体の厚みや大きさだけで判断してしまうことじゃな。確かに腰椎や骨盤は厚いから線量が高い。しかし、胸部も面積は広い。

なぜ胸部だけが突出して低いのか? その答えは「肺の空気」と「高管電圧撮影」という、胸部撮影ならではの特殊性にある。この2つのキーワードを思い出せたかが、勝負の分かれ目じゃった。

DRLは、放射線防護を語る上での基本用語。数字そのものを丸暗記せずとも、「胸部がダントツで低い」という事実は、プロとして絶対に知っておかねばならんぞ。

臨床の“目”で読む

診断参考レベル(DRL)は、私たち放射線技師の業務品質を客観的に評価し、改善するための非常にパワフルなツールです。

ー自施設の線量の「現在地」を知るー

多くの医療機関では、定期的に自施設で撮影された検査のDLPや入射表面線量を集計し、その中央値を国のDRLと比較します。

- 自施設の値 < DRL:適切な線量管理ができている可能性が高い。

- 自施設の値 > DRL:線量が高すぎる可能性があるため、原因を調査する。

- 撮影プロトコル(撮影条件)は適切か?

- 装置の性能は維持されているか?

- 患者さんの体格などを考慮できているか?

このように、DRLをベンチマークとして活用することで、自施設の線量管理の「現在地」を把握し、継続的な改善活動(最適化)に繋げることができるのです。

ー「最適化」の実践ー

放射線防護の三原則は「正当化」「最適化」「線量限度の適用」ですが、DRLはこの中の「最適化(ALARAの原則)」を実践するための具体的な手段です。胸部正面撮影がこれほど低線量に抑えられているのは、まさに長年にわたる最適化努力の賜物と言えるでしょう。

今日のまとめ

- 一般撮影のDRL(入射表面線量)が最も低いのは胸部正面である。

- 主な理由は、①肺が空気を多く含みX線が透過しやすいこと、②高管電圧撮影が用いられること。

- DRLは線量限度ではなく、自施設の線量が適切かを確認するための「目安」となる指標。

- DRLを用いた線量の比較と見直しは、最適化を実践するための重要な活動である。

コメント