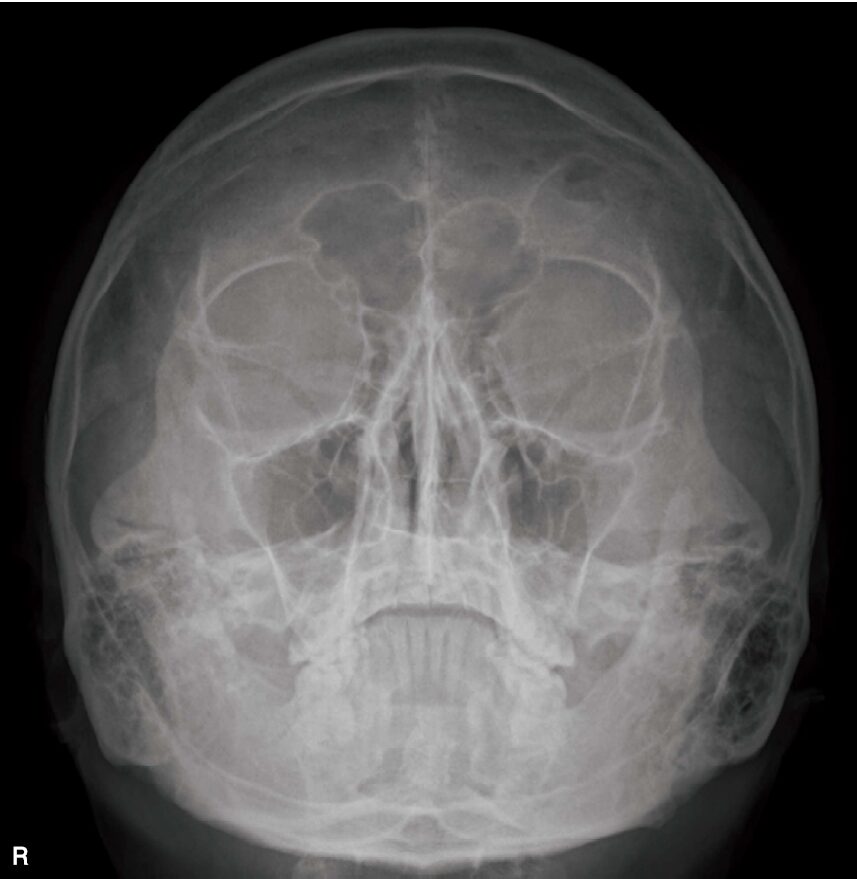

頭部X線写真を示す。撮影方法で正しいのはどれか。

- グリッドは使用しない。

- X線の射出点を鼻根とする。

- 40~50 kVの管電圧で撮影する。

- 中心X線は検出器面に対して垂直に入射する。

- ドイツ水平線は検出器面に対して60度とする。

出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)

4.中心X線は検出器面に対して垂直に入射する。

解説

✔ ウォータース(Waters)法とは?:副鼻腔を観察するための「顔上げ撮影」

- このX線写真は、ウォータース(Waters)法と呼ばれる頭部の撮影法です。 その最大の目的は、顔面骨の中でも特に上顎洞を、他の骨と重ならずに明瞭に観察することです。

- そのために、患者さんには顎を上げた姿勢をとってもらいます。これにより、通常は上顎洞に重なってしまう頭蓋底の硬い骨(錐体骨)が下方に移動し、上顎洞全体をきれいに見渡すことができるのです。

✔ ウォータース法の基本ポジショニング

- 体位: 患者は顎を撮影台につけ、頭を後屈させ(のけぞらせ)ます。

- 基準線: 眼窩と外耳孔を結ぶOMライン(眼窩耳孔線)が、検出器面に対して約37度の角度をなすように調整します。

- X線入射: 中心X線は、検出器面に対して垂直に入射します。

✔ 各選択肢について

1. グリッドは使用しない。

- ❌ 誤り

- 頭部は厚みがあり、散乱線が多く発生するため、その影響を除去してコントラストを向上させるために、通常グリッドを使用します。

2.X線の射出点を鼻根とする。

- ❌ 誤り

- 中心X線が体から出てくる点(射出点)は、鼻下点、つまり鼻のすぐ下あたりになります。鼻根(眉間)ではありません。

3.40~50 kVの管電圧で撮影する。

- ❌ 誤り

- これは乳房撮影などの軟部組織撮影で用いられる極めて低い管電圧です。頭蓋骨を透過させるためには、70~90kV程度の管電圧が必要です。

4.中心X線は検出器面に対して垂直に入射する。

- ✅ 正解

- ウォータース法では、患者の頭部を傾けることで目的の画像を得るため、X線管球自体は傾けず、中心X線は検出器に対して垂直に入射します。

5.ドイツ水平線は検出器面に対して60度とする。

- ❌ 誤り

- ウォータース法の基準となるのは、主にOMライン(約37度)です。ドイツ水平線(眼角と外耳孔を結ぶ線)を基準にすることはありません。

出題者の“声”

この問題は、頭部撮影のポジショニングについて、その「目的」と「手段」を正しく結びつけられるかを試しておる。 「ウォータース法」と聞いて、ただ「顎を上げる撮影法」と覚えているだけでは、ワナにはまるぞ。

「なぜ、顎を上げるのか?」 その答えは、「上顎洞から、邪魔な錐体骨をどかすため」じゃ。この目的が分かっておれば、ポジショニングの全ての動作に意味があることが見えてくる。

最大のワナは、「頭を傾けているから、X線も斜めに入れるのだろう」という早とちりじゃな。

そうではない。頭の傾きと、垂直なX線の組み合わせで、初めて目的の画像が得られる。この三次元的な関係を、頭の中で組み立てられるかが勝負の分かれ目じゃった。

臨床の“目”で読む

ウォータース法は、特に副鼻腔や顔面骨の観察において、今もなお非常に重要な撮影法です。

ーウォータース法で何が見えるのか?ー

この撮影法は、以下の構造を観察するのに特に優れています。

- 上顎洞: 副鼻腔炎(蓄膿症)による粘膜の肥厚や液体の貯留などを評価します。

- 前頭洞・篩骨洞: 上顎洞ほどではないですが、評価可能です。

- 頬骨・頬骨弓: 顔面骨骨折の評価。

- 眼窩底: 眼窩吹き抜け骨折(ブローアウト骨折)の評価。

CTが普及した現在でも、スクリーニング検査として、あるいは救急外来での顔面外傷の初期評価として、その価値は全く失われていません。

ー他の撮影法との比較ー

例えば、頭を前に傾けるコールドウェル(Caldwell)法では、前頭洞や篩骨洞がよく観察できます。このように、見たい部位に応じて撮影法を使い分けることが、正確な診断に繋がるのです。

今日のまとめ

- ウォータース法は、主に上顎洞を観察するための頭部撮影法である。

- ポジショニングは、OMラインが検出器面と約37度になるように頭部を後屈させ、中心X線は検出器面に対して垂直に入射する。

- 頭蓋骨を透過させるため、グリッドを使用し、70~90kV程度の管電圧で撮影する。

- この撮影法は、副鼻腔炎や顔面骨骨折の診断に非常に有用である。

コメント